2011 年 7 月 1 日

震災から数ヶ月たちました。

改めて東日本大震災で被災された方にお悔やみを申し上げます。

震災後、デザイナーに何ができるか?というような活動を目にする機会が増え、デザイン情報誌でも特集されている。私の属するグラフィックデザインの業界でも様々な方が活動してる。

しかし、そのほとんどが復興支援のポスターであったり、節電の呼びかけポスターであったり、Tシャツなどを作ってその売り上げを寄付するというやや間接的な支援が多い気がします。もちろん中にはそうではない活動をされている方もみえるし、上記のような活動が悪いとは思ってませんが、もっと直接貢献できるようなことがグラフィックの世界でできないだろうかと感じてしまう。

では、デザインで直接貢献できることは何ができるのだろう…?

その答えの一つが「issue+design」が提案した「できますゼッケン」や

できますゼッケン

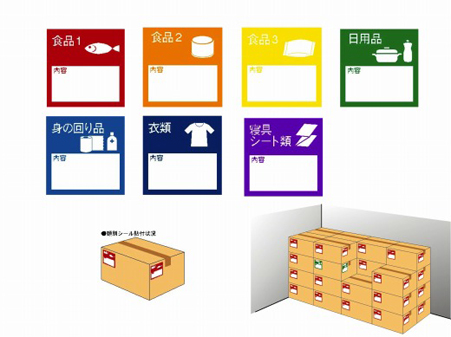

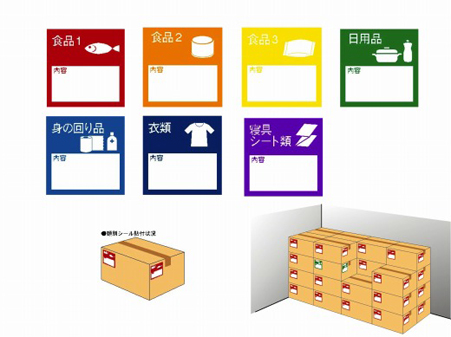

「JIDA(日本インダストリアルデザイナー協会)」が提案した「緊急物資の類別シール」などではないだろうか。

緊急物資の類別シール

「できますゼッケン」は現地でボランティア活動をされる方が被災された方と円滑にコミュニケーションをとる為の支援ツールであり、類別シールはその名の通り支援物資を直感的に類別できるように工夫されている。厳密にいえば、現地ボランティアの方や物資を送る方といった支援する人を支援するツールなので直接貢献とはちがうかもしれないし、けっして格好のよいデザインではないかもしれない。しかし、より現地に必要なデザインであると思う。

デザイナーだから、何か特別な方法で支援する必要などない。普段仕事でやっているような視覚化によるコミュニケーションをより具体的にすれば良い。いや、もっと重要なことは「何ができるか」と悩むのではなく「行動する」ことだろう。

私も、何かしら行動を続けていきたいと思う。

(文=T.Y)

タグ: T.Y, グラフィック, デザイナー, デザイン, 震災

カテゴリー: デザイン | コメントはまだありません »

2011 年 6 月 3 日

集客には何が必要なのだろう?

私は、集客にはアイデアとタイミング、そして人に来てもらいたいという思いが必要だと思っている。愛知県小牧市にはその全ての要素が揃っているお寺がある。

日本で唯一のおっぱいのお寺。間々観音こと「龍音寺」のことだ。

間々観音

このお寺、たびたびメディアに取り上げられることもありご存じの方もいるかもしれないが、別名「おっぱい観音」の名のとおり境内には右も左もおっぱいの造形物であふれかえっている。オッパイ型の石像からお守り、絵馬はもちろん線香台までもがおっぱい…

手水場と絵馬

だが、おっぱいがいっぱいだからと言って単なる色物寺院だと侮ってはいけない。開基は室町時代という由緒あるお寺なのだ。お乳を授けるお寺として信仰されるようになったのは江戸時代からと言われている。長い歴史の間に様々なことがあったようで、今でこそ全国から参拝者が訪れるようになっているが、つい30年程前はひと気もなく寂しいお寺だったそうだ。

この涸れてしまった「おっぱい観音」を人気スポットとして蘇らせたのが、境内を、おっぱいだらけにするという住職のアイデア。母乳が見直され、巨乳がもてはやされるという時代の変化。そして、少しでも足を向けてもらおうという住職の思い。見事に集客に必要な要素が揃っている。

参拝したら乳だけではなく、集客のアイデアもでたらいいのに…

などとアイデアがなかなか出てこない私は思ってしまう。

(文=T.Y)

タグ: T.Y, おっぱい, アイデア, 集客

カテゴリー: 観光 | Comments Off

2011 年 6 月 3 日

ここ数年、辞書業界が盛り上がりをみせているようです。国語辞典でしょうか?英和辞典でしょうか?カタカナ辞典でしょうか?

違います。

「子供向け辞書」の売り上げが右肩上がりだそうです。

書店の店頭に積み上げられた小学生向け学習辞典

大きな理由としましては、「全ての文字にルビがふってある」「軽量化」「引きやすさ」など様々ですが従来の辞書と大きく違うのは「間違った読み方でも本来の言葉にたどり着く」点にあります。例えば「時計」を「じけい」と読み、「じ」を引いたとしても本来の「とけい」にたどり着ける作りになっています。「読み方がわかる」を前提とした作りと「読み方がわからない」を考慮した辞書とでは売り上げも一目瞭然となるでしょう。子ども目線…いや、使う人がどんな機能を持っていると嬉しいのかを考える。物作りの原点ですね。

しかし、この少子化の時代に「子ども向け辞書」が毎年右肩上がり…読み方がわからない大きなお友達が買っていたりして(笑)

4/25 日本経済新聞「ブームで出版続々 子ども向け辞書、人気の秘密」より

タグ: 子ども, 辞書

カテゴリー: 商品案内, 新聞ネタ | コメントはまだありません »

2011 年 6 月 3 日

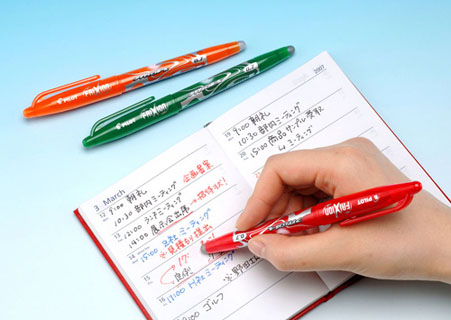

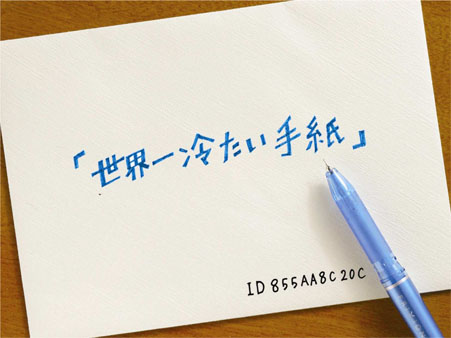

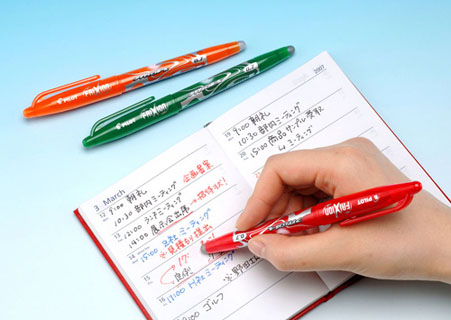

フリクションボール

消せるボールペンとして多くのビジネスマンから支持を得ている

PILOTの「フリクションボール」。かくいう私も愛用者の一人。

しかし、消せれることは知っていてもその消した文字が復活することは多くの人が知らない。(温度変化により色が変わるインクのため普段は摩擦熱によって色を消すが、-10℃から筆跡が戻る)このボールペンの逆の使い方について考えた記事(2011.4 販促会議)を目にしました。

名古屋の大学院生3人が考えたその企画は…

世界一冷たい手紙

消えている文字を冷やすと文字が浮き出てくるから、ラブレターの差出人の名前を消しておき誰からの手紙かわからないようにするという。誰からだろうとドキドキする。ドキドキしながら冷やしたら、「あっ、あの子から!!」となる。隠されていると見たくなり、じらされるとドキドキする。手紙は冷たいけれど私はヒートアップ!!ふふふ…なるほど。

この使い方、1つだけ要注意。

フリクションボールで消せるからといって、何度も何度も書き直したことも冷やされたら全部バレてしまいます。

タグ: ドキドキ, ビジネスマン, ラブレター, 名古屋, 復活

カテゴリー: 商品案内 | コメントはまだありません »

2011 年 6 月 3 日

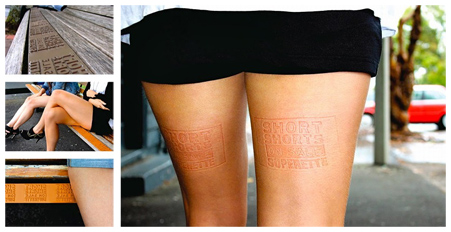

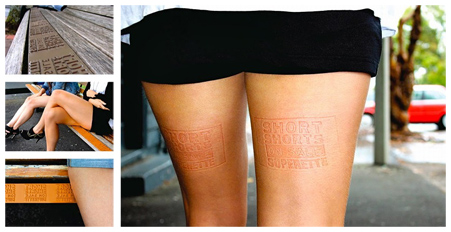

太ももに広告

人がベンチに座って一休み。それだけで、無限に広告が一人歩きする仕組みがニュージーランドにある。服屋のショートパンツのプロモーションだ。

ベンチに逆像の型の細工がされており、そこに座った太ももの見えている人のみにメッセージが印字される。このプロモーションには無駄がない。人が座りたくてベンチに座り、また歩き出すだけ。仕掛ける側は、ショートパンツの販売促進がしたくてショートパンツをはいている人にしかこの広告を持ち歩かせない仕掛けをつくった。

この広告を見る消費者は、ドキドキしながらもマジマジと女性の太ももを凝視してしまうことに違いない。ユーモアと斬新な発想…改めて広告のおもしろさを知る。

しかし、商品のターゲットは明らかに女性。でも特に熱い視線で広告を見るのは男性の方が圧倒的に多いと予想できます。プロモーションとしての話題性としては十分。では、販促効果としてはどれくらいあったのだろうか?そのあたりが知りたい。

(文=T.N)

タグ: T.N, デザイン, ドキドキ, プロモーション, ユーモア, 販売促進

カテゴリー: デザイン, 海外広告 | コメントはまだありません »

2011 年 5 月 19 日

牛丼チェーン店が期間限定で値下げ合戦をする。たかが牛丼一杯に20分待ちなどということになる。それほどの大幅値下げでもなく、もちろん20分待つほどの価値があるわけではないのに。それは何故か?メディアプランナーの草場滋氏によると「期間限定のお祭りに乗り遅れたくない」と思うからだという。マクドナルドが期間限定で打ち出す商品も同じ事が言えるそうで、商品力に魅力はあるもののレギュラーメニューに比べれば相当な割高であるにも関わらず惹かれてしまうのは「期間限定」であるから。それは、「大学生活は4年間しかない。とにかく色々チャレンジしてみよう」という終わりがあるから楽しもうという感覚に近いという。

桜が年中咲いていたらお花見などという行事はあったであろうか?高校野球の甲子園大会が年2回ではなく年4回開催されたら選手たちに対する感動は今と同じだろうか?毎日が日曜日だったら週末を楽しみにするだろうか?なるほど、たしかに期間限定だからこそ楽しめる。

人々は「日常」の合間に終わりがある「お祭り」に胸を躍らせ、それに参加することでワクワクする。やはり期間限定は人々の心をくすぐる魔法をもっているようだ。私が家に帰り、風呂上がりのビールという「お祭り」にこの上ない幸福を感じるのは、労働時間という「日常」があるからこそなのだと声を大にして言いたい。

販促会議2011/4「終わりがあるから楽しいワタシ」より

カテゴリー: 販売促進 | Comments Off

2011 年 5 月 19 日

デザインあ

NHKが今年4月、デザインをテーマにした子ども向け番組「

デザインあ」をスタートした。この「あ」は驚きの「あ!」であり、50音の最初の言葉ということから物事の始まりという意味も込められている。「デザイン的な視点と感性を培う手がかりにする」ことをテーマにしたこの番組はデザインがデザイナーだけに必要なスキルではなく、その考え方、思考の過程が一般的に有益であるという思想に基づいている。

番組は子どもが見てもデザインがわかるよう、できるかぎり、明快な内容になっている。文字やナレーションはほとんど使わず、映像と音楽で伝える。また、子ども番組でありながらキャラクターが登場しないなど、デザインの本質を丁寧に伝えることを重点に置いている。どのコーナーにも明確なメッセージや答えがあるわけではない。親子で見たときにデザインについて話すきっかけが生まれるような内容になっている。デザインを通して世の中の面白さを伝える。ものの見方が深まり、これまで気づかなかったものに気づくという感覚を養う。

この番組が子ども達に「あ!」と新鮮な驚きと発見を与え、物事を考えるひとつのはじまりになってほしいと思った。

(文=K.M)

タグ: K.M, NHK, テレビ番組, デザイナー, デザイン, 子ども, 驚き

カテゴリー: テレビ | コメントはまだありません »

2011 年 5 月 19 日

コラボレーション店舗

9月3日、川崎市に藤子F不二雄ミュージアムがオープンします。

それに先がけ、川崎市に藤子F不二雄のキャラクターが全面にデザインされたローソンがオープンします。天井には「ドラえもん」壁には「パーマン」、少しマイナーな「もじゃ公」までいますね。あまり知らないキャラクターでもなんだか癒されてしまいます。少し前にも某アニメとコラボレーションした店舗がオープンしていますが、あの時よりも今回のコラボはしっくりときますし何よりも「行ってみたい」という気持ちになります。

何故そのような気持ちになるのかと言うと、藤子F不二雄の生み出すキャラクター達の魅力にあります。彼らには、そっと隣にいても違和感がないような気にさせてしまう、もしくは隣にいてほしいと思わせるような独特な力を持っています。人気のあるものがコラボレーションする事はよくありますが、これほどしっくりとくるコラボレーションは初めて見る気がします。

アンキパン

ところで、このローソン「

アンキパン」は売っていませんか?

(文=E.W)

タグ: E.W, キャラクター, コンビニ, デザイン, ドラえもん

カテゴリー: キャンペーン | Comments Off

2011 年 5 月 19 日

タイトルに関してさっぱり意味が判らないとお思いのあなた。私もこんな意味不明な言葉を打ち込んだのは初めてかもしれません。

ひめキュンフルーツ缶

これは何のことか説明しますと、若年層の魚食離れ対策として愛媛県が「えひめのおさかな広め隊」として起用したのが「ひめキュンフルーツ缶」というローカルアイドルで、そのキャンペーンソングが「おさかなラララ」ということである。ここ数年、行政や地方自治体のキャンペーンにアニメキャラやアイドルといった、いわゆる「萌え文化」を取り入れたものが増えている。若年層に限ったものではないが、訴えたい年代が好きそうなジャンルを広告やキャンペーンに用いるのは王道である。今回の愛媛県のキャンペーンは、そこに地域密着のローカルアイドルを起用したところに注目したい。

ローカルアイドルを起用する利点はギャラが安くすむなどいろいろとあるが、何よりも地元の人達の応援が得やすい。全国的に有名なメジャーアイドルの場合、ファンも多いが同じだけアンチも多い。一方、ローカルアイドルの場合、地元で頑張っているあの娘がPRするキャンペーンなら応援しようかと高校野球的な心理が働く。

元々、ローカルアイドルと地方のキャンペーンは相性がいい。古くから特産品などの販促キャンペーンの常套手段に「ミス〇〇」をキャンペーンに使用するというものがある。この「ミス〇〇」の進化形が地域密着型ローカルアイドルの一部にあたるからだ。平成不況以降に発達したデフレカルチャーの一つであるローカルアイドルは、今や全国各地に多数存在する。その発足の経緯は販促キャンペーンなど様々であるが、その根底にあるのは地元活性化である。各地方で、それぞれで盛り上げていけば、ひいては日本全体が元気になる。そういった意味でもローカルアイドルの皆さんには頑張ってもらいたいと思う。

そう言えば、我が名古屋が誇る「おもてなし武将隊」。あれはローカルアイドルにカテゴライズされるのだろうか?個人的には色んな意味でそうじゃないと思いたい…。

(文=T.Y)

タグ: T.Y, キャンペーン, ローカルアイドル, 名古屋, 萌え

カテゴリー: キャンペーン | コメントはまだありません »

2011 年 4 月 4 日

マイクポップコーン

映画館などでお馴染みのポップコーン。

メジャーなスナック菓子でありながらも、日本ではいまいちマイナーな感じがする。そんなポップコーンを、1957年に日本で初めて袋入り菓子として売り出したのが「マイクポップコーン」の

ジャパンフリトレー株式会社である。

コンビニ・スーパーのお菓子売り場に、ポテトチップスなどのメジャー商品に混じって必ずあるのがこの「マイクポップコーン」だ。この商品、過去10年間の売上伸張率が190%とのことだが、不勉強な私にはこの数字がどれほど凄いことであるかがすぐには理解できない。しかし、日々商品が入れ替わり、売れるものだけが生き残っていけるコンビニの棚争奪戦を勝ち残っているということは、かなりのヒット商品であることは間違いない。

では、何故この「マイクポップコーン」は勝ち組でいられるのだろう?

企業として、ブランドのロイヤリティ向上を図っているから

モンドセレクションを2年連続で金賞受賞しているから

パッケージが良いから

それらもあるのだろうが、一番は食品が売れるための基本である「味」が決め手になっているのではないかと思う。

本来、うす塩味であるポップコーンをバターしょう油味という何とも日本人が好みそうな味付けをメインフレーバーとしている。このバターしょう油味、1983年の発売以来味が変わっていないということからも、味には絶対的な自信を持っていることが伺える。いくらスナック菓子と言っても食品である以上「味」が良くなければ、売れ続けるということはないだろう。

「売るためにはかくあるべき」などと偉そうなことを語れはしないが、あれこれ悩むことよりも、商品の基本部分をしっかりさせる。まずはコレなのではないか。

商品の基本がしっかりしているから、広告なんていらない…なんてことになったら、私は商売あがったりですが。

(文=T.Y)

タグ: T.Y, コンビニ, ポップコーン, モンドセレクション

カテゴリー: 商品案内 | コメントはまだありません »